「糖尿病」「脂質異常症」「鬱病」——この三つの病気を抱えていると聞くと、その後の生活や健康について大きな不安を感じる方も多いでしょう。

特に「平均寿命はどれくらい短くなるの?」という疑問は、ご本人やご家族にとって非常に重要な問題です。

残念ながら、これら三つの病気が併発した場合の正確な「平均寿命の短縮年数」をズバリ示す単一の最新データは、現時点では確立されていません。

なぜなら、寿命への影響は、病気の重症度、個人の生活習慣(喫煙、飲酒、運動など)、

治療へのアドヒアランス(服薬や食事制限の遵守)、そして他の併存疾患(高血圧、腎臓病など)の有無によって大きく変動するからです。

しかし、最新の研究に基づくと、この「マルチ・コモビディティ(多疾患併存)」は、

個々の病気によるリスクの合計を遥かに超える、相乗効果的な悪影響を及ぼすことがわかっています。

この記事では、この三つの病気がいかに危険な「共犯関係」にあるのか、そして平均寿命にどのような影響を与える可能性があるのかを、

最新の知見を交えて詳しく、そしてわかりやすく解説します。

危険な共犯関係:それぞれの病気が引き起こす影響

まずは、それぞれの病気がどのように寿命を縮めるリスクを高めるのかを見ていきましょう。

1. 糖尿病(Diabetes Mellitus): 血管のサビ付きを加速させる主犯

糖尿病、特に2型糖尿病は、血糖値が高い状態が続くことで全身の血管にダメージを与え、動脈硬化を急速に進行させます。

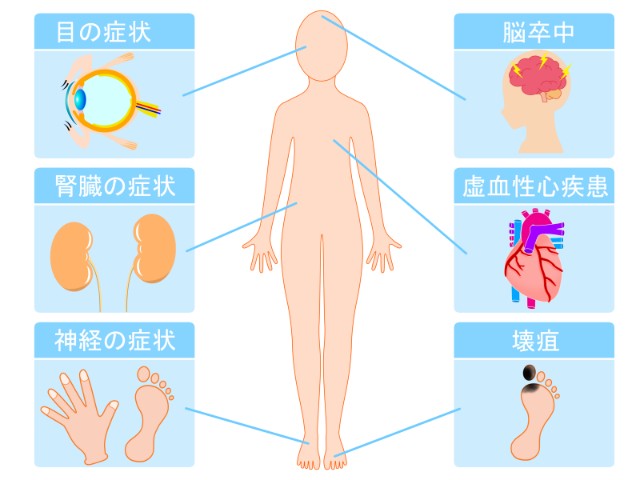

寿命への主な影響

心筋梗塞、脳卒中などの大血管障害、そして糖尿病性腎症(透析導入の原因)、

網膜症(失明の原因)、神経障害などの細小血管障害によるQOL(生活の質)の低下と早期死亡。

最新の知見

適切な治療と管理がされていない場合、糖尿病患者の平均寿命は、

非糖尿病者と比較して数年〜最大で10年程度短縮する可能性があると報告されています。

しかし、近年は治療薬の進化により、この短縮幅は改善傾向にあります。

2. 脂質異常症(Dyslipidemia): 動脈硬化の「燃料」を供給する共犯

脂質異常症(高コレステロール血症や高トリグリセライド血症)は、

血液中の「悪玉コレステロール(LDL-C)」や中性脂肪が過剰になる状態です。

寿命への主な影響

血管壁に脂質が溜まり、プラーク(動脈硬化のコブ)を形成します。

これは糖尿病による血管の炎症と結びつき、心筋梗塞や脳卒中の直接的な原因となります。

危険性

脂質異常症は自覚症状がないまま進行するため、「サイレントキラー」とも呼ばれます。

糖尿病と併発することで、動脈硬化のリスクを劇的に高めます。

3. 鬱病(Depression): 治療の妨げとなる「見えない壁」

鬱病は、単なる「気の持ちよう」ではなく、慢性的な炎症やストレスホルモンの過剰分泌といった身体的な変化を引き起こします。

これが、糖尿病や脂質異常症の病態を悪化させるのです。

寿命への主な影響

治療アドヒアランスの低下

意欲の低下により、服薬や食事制限、運動などの自己管理がおろそかになり、血糖値や脂質値のコントロールが困難になります。

身体的悪化の加速

鬱病による慢性的な炎症は、心血管疾患のリスクを直接高めます。

研究では、鬱病と糖尿病の併発は、心疾患による死亡リスクを単独で持つ場合の合計よりも高くするという相乗効果が示されています。

3つが重なると「相乗効果」でリスクが跳ね上がる

あなたのお尋ねのケースで最も重要なのは、「1 + 1 + 1 = 3」ではなく、「1 + 1 + 1 > 3」になるということです。

最新の疫学研究では、「糖尿病と鬱病」の併存だけでも、全死因死亡リスクが単独で持つ場合のリスクの合計を超えるというデータが示されています

(例えば、単独のリスクがそれぞれ1.5倍、1.5倍だとしたら、併存すると2.5倍ではなく、3倍以上になるイメージです)。

この「トリプルパンチ」が平均寿命を縮める主なメカニズムは以下の通りです。

1. 究極の「心臓病・脳卒中リスク」

糖尿病と脂質異常症は、血管を傷つけ、血管内にプラークというゴミを溜める役割を分担しています。

この二つが揃うと、心筋梗塞や脳卒中の発症リスクは非罹患者に比べ数倍にもなります。

さらに、鬱病によるストレス、不眠、炎症が加わることで、心血管系の負担は極限まで高まります。

2. 自己管理の崩壊(The Adherence Wall)

鬱病は、糖尿病と脂質異常症の治療の最大の障害となります。

「どうせ治らない」という無力感から、食事制限や運動が続かない。

食欲の異常(過食または拒食)により、血糖コントロールが不安定になる。

服薬の忘れや、通院の中断が起こる。

その結果、血糖値・HbA1c(ヘモグロビン・エーワンシー)やLDL-Cが目標値から外れ、合併症の進行が加速します。

3. 複合的な合併症の早期発症

糖尿病の三大合併症(腎症、網膜症、神経障害)は、高血糖と高脂血症が密接に関与しています。

鬱病による治療の不徹底は、これらの合併症をより若いうちから、より重症な形で発症させるリスクを高めます。

透析が必要になったり、視力を失ったりすることは、残りの人生のQOLを大きく損ない、結果的に平均寿命にも影響を及ぼします。

具体的な寿命短縮の「推測」

冒頭で述べた通り、正確な数値はありませんが、複数の研究を総合すると、

この複合疾患を持つ患者が、治療を怠った場合のインパクトは非常に大きいです。

特に、50代で発症した場合、厳格な治療を行わなかった場合の平均寿命の短縮は10年以上、

場合によっては15年以上に及ぶ可能性も示唆されています。

しかし、これは「悲観的な」シナリオです。

重要なのは、適切な治療と管理によって、この短縮幅を大幅に改善できるということです。

希望への道:多疾患併存(マルチ・コモビディティ)の克服法

このトリプルパンチの最大のカギは、三つの病気を「同時に、連携して」治療することです。

1. メンタルヘルス(鬱病)を最優先する

鬱病を放置したまま、糖尿病や脂質異常症の治療を頑張ろうとしても、それは砂上の楼閣です。

鬱病の治療(抗うつ薬、カウンセリングなど)を最優先し、意欲や気力を回復させることが、他の疾患の自己管理能力を取り戻すための土台になります。

2. 厳格な目標設定とアドヒアランス

治療の目標値をより厳しく設定し、医師や薬剤師、看護師、栄養士といった多職種チームと連携して目標達成を目指します。

血糖コントロール

HbA1cの目標値を非高齢者の場合、原則として7.0%未満に抑える。

脂質コントロール

特に心血管疾患のリスクが高い場合は、LDL-Cを100mg/dL未満、あるいは70mg/dL未満など、厳格に目標設定する。

3. 生活習慣の徹底的な見直し

三つの疾患すべてに共通する悪化要因は、不健康な生活習慣です。

- 禁煙: 何よりも重要です。

- 食事: 血糖と脂質に配慮したバランスの取れた食事(地中海食などが推奨)。

- 運動: 有酸素運動と筋力トレーニングを組み合わせる。これは鬱病の改善にも効果的です。

この三つの病気を抱えることは、確かに大きなハンディキャップです。

しかし、医学の進歩と、あなた自身の「治すんだ」という強い意思があれば、

リスクを管理し、健常者と変わらない質の高い長寿を目指すことは十分に可能です。

専門家とタッグを組んで、希望を持って治療に取り組みましょう!

以上、ご参考になれば幸いです。