若年性の脂質異常症の治療は?

以下の文章は、厚生労働省 e-ヘルスネット>生活習慣病予防>主な生活習慣病「脂質異常症」、動脈硬化性疾患予防のための脂質脂質異常症診療ガイド 2023年版、「動脈硬化性疾患予防ガイドライン」2022年版などを参考にしています。

脂質異常症の治療は、主に食事療法、運動療法、薬物療法の3つの種類があります。

近年、中性脂肪についてガイドラインが追記されています。

若年期〜中年期で、とくに違う部分はありません。

食事療法、運動療法、薬物療法それぞれについてまとめます。

食事療法

食事療法は、血液中の脂質の上昇の原因となる食事から摂取する脂質やカロリーを制限することで、脂質異常症の改善を目指す方法です

具体的には、以下のようなポイントに注意します

①適切な量のカロリー(エネルギー)を摂取する

②主食・主菜・副菜をバランスよくとる

③脂質を多く含む食べ物を摂取しすぎない

④塩分を摂取しすぎない

⑤アルコールを摂取しすぎない

運動療法は、消費するエネルギーを増やすことで

身体に蓄積した脂肪を減らし、血液中の脂質を改善する方法です。

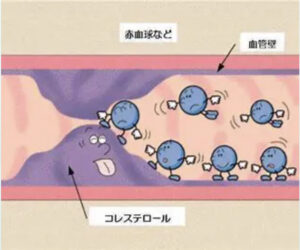

▼血管中のコレステロールの沈着▼

運動療法

有酸素運動と呼ばれるジョギングや水泳などの運動が脂質異常症の改善に効果的です

有酸素運動は、血液中のトリグリセライドを減らし、HDLコレステロールを増やす効果があります

運動の強度は、中強度以上が推奨されます。

中強度以上とは、楽である~ややきついと感じる程度の運動で、

脈拍数が110~120回/分になるような運動です

脈拍数は、手首や首に指をあてて測ることができます

脈拍数が110~120回/分になるような運動は、最大酸素摂取量の50%の強度といわれています

運動中の血圧上昇や疲労物質の蓄積が少なく、脂肪を燃焼させるのに適した強度です

運動の時間と頻度は、1日の合計30分以上、週に3日以上が目標です

1日の中で短時間の運動を数回に分けて合計して30分以上としても構いません

運動の時間は、できれば60分に伸ばすとより効果的です

運動の頻度は、毎日行うのが理想ですが、週に2~3回でも身体によい効果があります

運動の時間と頻度は、自分の体力や生活スタイルに合わせて調整してください

運動をするときには、準備・整理運動を十分に行い、水分補給や衣服の調整などを忘れないようにしましょう

薬物療法

薬物療法は、薬によって血液中の脂質の合成や排泄を調節することで、脂質異常症の改善を目指す方法です

薬の種類は、どの脂質が異常かによって異なります

一般的には、悪玉コレステロールを下げるスタチン系の薬が最もよく使われます

他にも、中性脂肪を下げるフィブラート系の薬

善玉コレステロールを上げるニコチン酸系の薬などがあります

薬の種類一覧

スタチン系薬

小腸コレステロールトランスポーター阻害薬(エゼチミブ)

フィブラート系薬

陰イオン交換樹脂(コレスチミド、コレスチラミン)

EPA・DHA製剤

プロブコール

ニコチン酸誘導体

PCSK9阻害薬

PCSK9阻害薬(商品名:レパーサ皮下注140mgペン: エボロクマブとして140mg含有·スタチン系薬(HMG-CoA選元酵素阻害薬)による治療が適さない病態などにも有用とされる

漢方薬

近年は中性脂肪の値が注目されており、

日本動脈硬化学会は2022年に、「動脈硬化性疾患予防ガイドライン」を改訂し、

そのなかで「脂質異常症」の新しい診断基準も発表しました。

中性脂肪の値は、食事によって上昇します。

それまで「脂質異常症」の診断での中性脂肪の基準は「空腹時150mg/dL」のみだったのですが、

ガイドライン改訂により、「非空腹時175mg/dL」という新しい基準が追加されました。

これは、食後の中性脂肪の値が高くなっている場合は、

たとえ空腹時の中性脂肪値が低くても、心筋梗塞や脳卒中の発症リスクが上昇することが分かってきたためです。

最後に

脂質異常症の治療は、食事療法や運動療法だけではなく、

薬物療法も必要な場合が多いです。

薬物療法を行う場合は、定期的に血液検査を受けて、

薬の効果や副作用をチェックすることが大切です。

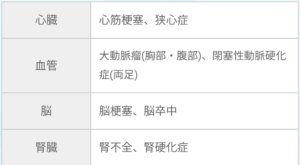

脂質異常症は、自覚症状がないまま動脈硬化や心血管疾患のリスクを高める病気です。

▼動脈硬化による合併症▼

早期に発見し、適切な治療を行うことが重要です。

そして、継続することが最も大切です。

自分に合った運動を見つけて、長期的に続けることをおすすめします。

以上、ご参考になれば幸いです。