はじめに:「のど」の二重構造とその大切さ

私たちの「のど」は、ただの空気と食べ物の通り道ではありません。

「声を出す」という人間にとって欠かせない重要な役割を担っています。

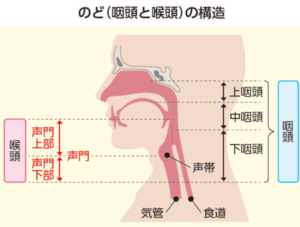

こののどは、構造上、咽頭(いんとう)と喉頭(こうとう)という、異なる役割を持つ2つの器官から成り立っていることをまず理解しておきましょう。

咽頭は、鼻の奥から食道の入り口までをつなぐ、食べ物と空気の両方が通る道です。

ここにできるのが「咽頭がん」で、発生部位により上・中・下咽頭がんに分類されます。

一方、喉頭は、皆さんが「のどぼとけ」と呼ぶ部分で、

声帯があるため、発声機能を司っています。ここにできるのが「喉頭がん」です。

どちらのがんも、その発生部位によって、症状の現れ方や治療法が大きく異なるのが特徴です。

早期発見のためのサイン!見逃してはいけない症状

がんは早期に発見すればするほど、治療の選択肢が広がり、体への負担も少なく済みます。

特に「声」や「飲み込み」の機能を温存できる可能性が高まります。

1. 喉頭がんのサイン:何よりも「声のかすれ」

喉頭がんの中で最も多いのは、声帯にできる声門がんです。

このタイプは、がんが声帯の動きを非常に早い段階で邪魔するため、早期から「声のかすれ」(嗄声)が出現します。

これは早期発見につながる最大のメリットであり、「風邪が治ったのに声だけがおかしい」「1~2週間以上、声のかすれが続く」と感じたら、

すぐに耳鼻咽喉科を受診することが重要です。このサインこそが、喉頭がんからの警告です。

2. 咽頭がんのサイン:隠れた違和感と「しこり」

咽頭がん、特に中・下咽頭がんは、残念ながら初期にはほとんど自覚症状が出ないことが多いです。

症状が出た時には、進行しているケースも少なくありません。

症状の例としては、風邪にしては長すぎる、3週間以上続くのどの痛みや違和感があります。

また、食べ物や飲み物を飲み込んだときに限って、のどに引っかかりや痛みを感じることもあります。

さらに注意したいのは、痛みがないのに首にウズラの卵ほどのしこり(リンパ節への転移の可能性)ができて、それが治らず、むしろ徐々に大きくなってくる場合です。

これらの症状に気づいたら、決して様子見せず、専門医の診察を受けてください。

最新治療戦略:「治す」と「機能を残す」の両立へ

のどのがんの治療は、手術、放射線治療、抗がん剤(化学療法)を単独または組み合わせて行われます。

最近の治療の進化は目覚ましく、「がんを治す」という大前提のもと、「声や飲み込みの機能を温存する」ことに重点が置かれるようになっています。

1. 機能温存を目指した治療(喉頭がん・中/下咽頭がん)

喉頭がんや中・下咽頭がんの早期のケースでは、治癒成績を落とさずに、声帯や嚥下機能を守る治療が理想とされます。

具体的な選択肢は以下の通りです。

放射線治療単独、または化学放射線治療

放射線と抗がん剤を同時に行う治療は、手術と同等の治療成績を得ながら、機能を温存できる標準的な治療法です。

経口的切除術(けいこうてきせつじょじゅつ)

がんが限局している場合、口から内視鏡や特殊な医療器具を挿入して、がんだけを取り除く手術が検討されます。

この手術は、身体への負担が極めて少なく、発声や食事をする機能への影響も最小限に抑えられます。

2. 手術支援ロボットによる精密治療の進展

特に経口的切除術の分野では、近年、手術支援ロボット(ダヴィンチなど)が積極的に導入されています。

ロボットの利用により、狭い咽頭や喉頭の奥深くでも、人間の手首以上の自由度と高精細な3D画像の下で、

より精密ながんの切除が可能となり、結果として機能温存の成功率が向上しています。

3. 上咽頭がんの特殊な治療

上咽頭がんの場合、発生部位が手術に適さないため、主に化学放射線治療が標準的な治療法となります。

この併用療法が非常に効果的であることが知られています。

4. 進行がんへの対応:切除と再建

がんが大きく進行している場合や、他の病気(既往症)により化学放射線治療ができない場合は、やむを得ず手術による切除が検討されます。

進行した下咽頭がんや喉頭がんでは、がんを完全に取り除くために喉頭(声帯)も含めた切除が必要となり、発声機能を失うことになります。

この場合、呼吸のために永久気管孔(えいききかんこう)と呼ばれる新しい空気の通り道を首に作成します。

さらに広範囲な切除が必要な場合は、小腸の一部などを採取して移植し、

食事の通り道(食道)を再建する大手術(8時間程度かかることがあります)も行われます。

声を失っても大丈夫!発声機能の代替とリハビリテーション

喉頭全摘出術によって発声機能を失った後も、コミュニケーションを諦める必要はありません。

様々な代替発声法が用意され、リハビリテーションが行われます。

筆談・ジェスチャー

最も基本的なコミュニケーション方法です。

人工喉頭(電気式喉頭)

電気で振動する機械をのどに当てて、その振動を利用して言葉を「作る」方法です。比較的簡単に習得できます。

食道発声

肺ではなく食道にためた空気を使い、食道の粘膜を振動させて声にする方法です。

自分の体だけで発声できる点が魅力ですが、習得には根気強い練習が必要です。

シャント発声(TEP)

気管孔に特殊な器具(ボイスプロステーシス)を装着する外科的な方法です。

これはわずか15分程度の手術で済み、肉声に近い発声が得られるケースが多く、

近年、QOL(生活の質)を高める方法として積極的に取り入れられています。

これらの方法は、専門の言語聴覚士による指導の下、時間をかけて習得していきます。

医学の進歩は、患者さんが再び社会生活や人間関係を豊かなものにできるよう、絶えず努力を続けています。

おわりに:迷ったら受診を!

のどのがんの治療は、「機能温存」という目標に向けて日々進化しており、早期発見が何よりも重要です。

- 長引く「声のかすれ」

- 治らない「のどの痛み」や「しこり」

これらのサインに気づいた時は、迷わずに耳鼻咽喉科を受診してください。

あなたの大切な声と健康を守るために、ぜひ一歩を踏み出しましょう。

以上、ご参考になれば幸いです。