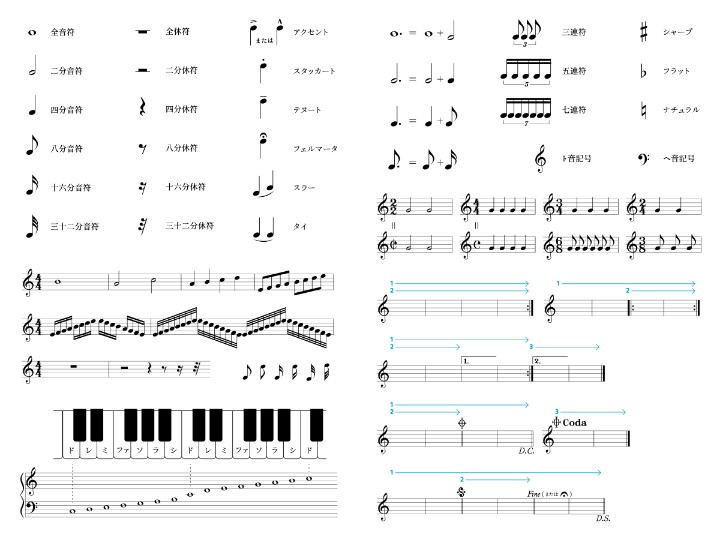

演奏記号(アーティキュレーション)は、音符の長さや強さ、表情を指定する、作曲家からの大切なメッセージです。

テヌート、アクセント、スタッカートの3つの記号は、演奏に深みと表情を与える鍵となります。

1. 「テヌート」(Tenuto)— 全ての音価を、質量をもって

テヌートは、音符の上または下に引かれる短い横線で示されます。

イタリア語で「保たれた」という意味の通り、その音符の持つ本来の音価を完全に保ちきり、重みや強調をもって演奏するよう指示します。

演奏のポイント

完全な音価

記された音符の音価を、次の音符が始まるギリギリまで隙間なく演奏します。

重みと強調

単に長く弾くのではなく、その音に質量を与えるように意識し、響きを内側から十分に保ちます。

非レガート

レガート(なめらかにつなぐ)ではなく、一音一音に適度な区切り(アタック)を与えます。

具体的演奏例(四分音符にテヌートの場合):

通常のレガート四分音符が音価の8〜9割程度の長さで滑らかに繋がれるのに対し、

テヌートの四分音符は音価を10割保ち、鍵盤や楽器に重みを乗せて弾くことで、響きに深さを与えます。

「じっくりと、踏ん張って」弾くイメージです。

現代ではその音の重要性を示す表現として解釈されます。

2. 「アクセント」(Accent)— 瞬間的な爆発力とインパクト

アクセントは、音符の上または下に書かれる「>」記号で示されます。

これは、その音符を瞬間的かつ周囲より突出して強く演奏するよう指示します。

演奏のポイント

瞬間的な強さ

音の立ち上がり(アタック)に瞬発的なエネルギーを集中させ、鋭く際立たせます。

長さは影響しない

アクセントは「強さ」の指示であり、音符の長さ(音価)には基本的に影響しません。

スタッカートやテヌートなどの他の記号と組み合わせて使われることも多いです。

周囲との対比

周囲の音符の音量(ダイナミクス)と比べて、相対的に強調されることが重要です。

具体的演奏例(四分音符にアクセントの場合):

他の音符と同じ長さで弾きますが、その音だけを「パン!」と一瞬強く際立たせます。

鍵盤楽器では打鍵スピードを上げるなど、瞬発的な強さが求められます。

「一発、鋭く撃ち抜く」ようなインパクトを与えるイメージです。

3.「スタッカート」(Staccato)— 軽快さと明確な区切り

スタッカートは、音符の上または下に書かれる「・」(点)で示されます。

これは、その音符の本来の音価よりも短く、音と音の間を切り離して演奏するよう指示します。

演奏のポイント

音価の短縮

記譜された音価の約2分の1〜4分の3程度の長さで演奏し、残りを休符とします。テンポや曲の様式によって柔軟に短縮率を調整します。

明確な区切り

音と音の間に明確な隙間を作ることが重要で、軽やかさや活発さといった表情を生み出します。

奏法の変化

楽器にもよりますが、発音と同時に音を止める動き(ピアノでは指をすぐに離す、ヴァイオリンでは弓を軽く跳ねさせるなど)が求められます。

具体的演奏例(四分音符にスタッカートの場合):

長さを八分音符程度(またはそれ以下)に短縮し、指や奏法を素早く動かして音を切ります。音と音の間をしっかり開け、軽やかで弾むような表現が基本です。「ポン、ポン、ポン」と軽快に弾くイメージです。

4. 複合的な記号の解釈

これらの記号は組み合わされて使われることがあります。

テヌートとアクセントが同時

これは「強く、かつ音価を完全に保って」演奏する、力強さと重みの両立を求めます。

スタッカートとアクセントが同時

これは「強く、かつ短く」演奏する、鋭いアタックを伴った爆発的な表現です。

テヌートとスタッカートが同時

これは一般的にポルタート(Portato)またはメゾ・スタッカート(Mezzo-Staccato)と解釈され、音価をほぼ保ちつつ、一音一音を優しく押し出すように区切る、しなやかな奏法を指します。

これらの記号が持つ意味を理解し、適切に表現することで、

作曲家の意図を深く読み取り、音楽をより豊かにすることができます。

最後に

今回取り上げたテヌート、アクセント、スタッカートの3つの記号は、クラシックの世界ではシビアに演奏することが多いです。

ジャズでは、有効な場面とそうでない場面があると感じますね。

例えば、チェロの独奏がテヌートとスタッカートが同時(Portato、Mezzo-Staccato)のメロディーならば、美しい音色を奏でるように精一杯しなやかに演奏します。

もし他の楽器がメロディーの時は、邪魔しないように無理して音量を出そうとしません。

曲調や流れ、メリハリが大事だと思います。

以上、ご参考になれば幸いです。